呼気を用いた吸収代謝機能研究

呼気を用いた胃排出速度、糖質の吸収代謝、アルコール代謝の研究を実施しています。

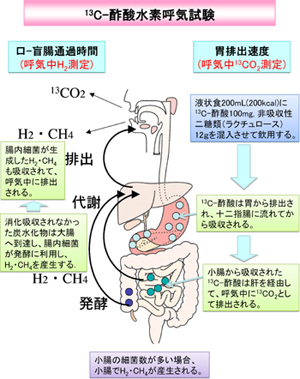

13C呼気試験法の原理

13Cは炭素(12C)の安定同位体であり、人体内の安定同位元素の中でも最も多い(体重50kgの成人で約137g)ことが知られています。

13Cの自然存在率が約1.1%と少ないことから、13C標識化合物を投与することにより胃からの排出、小腸からの吸収、肝における代謝という過程を経て呼気中に現れ、呼気中 13CO2/12CO2比が増加することを利用した検査法です。

異なる13C標識化合物を用いることで、胃排出能、小腸粘膜からの吸収能、膵酵素による消化能、肝における代謝能などのさまざまな生体機能を調べることが可能となります。

瓜田医院 副院長(元東邦大学医療センター 大森病院 総合診療・急病センター センター長 教授)瓜田 純久 先生のご指導で実施しております。

13C-酢酸水素呼気研究

期待される事項

胃排出能、小腸粘膜からの吸収能、 膵酵素による消化能を調べることが可能です。

下記のような食品の開発が期待されます。

- 消化管運動を変化させる機能性食品

- 消化吸収を低下させて、ダイエット効果を上げる食品

- 消化吸収を促進させ、高齢者の胃もたれ解消等のQOLに貢献する食品

- 消化管運動を変化させる芳香剤

- 消化管ガスを発生させない食品

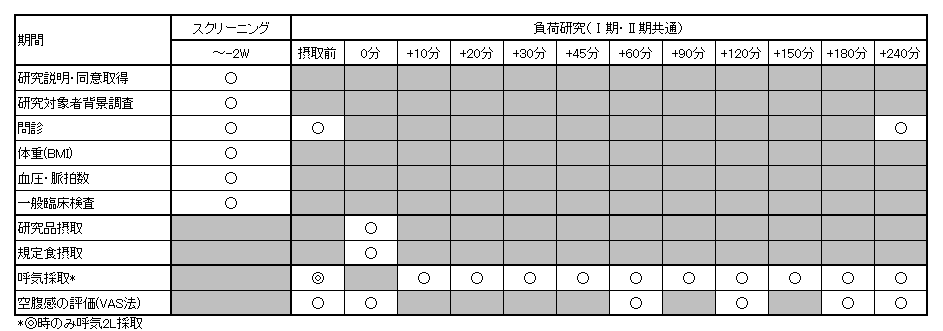

モデルケース

対象となる研究対象者(例)

20歳~39歳の男性

研究スケジュール(例)

スクリーニングで選択された20名(各群10名)が休止期をはさんだⅠ期・Ⅱ期(各1日)、クロスオーバー法で研究品(被験品および対照品)を摂取する

検査内容

主要検査項目

13CおよびH2呼気ガス

副次的評価項目

空腹感(VAS法)

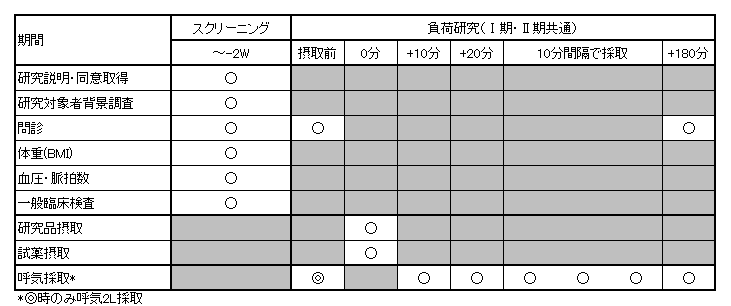

13C-グルコース呼気研究

期待される事項

糖質の吸収代謝を採血せずに評価するため、炭水化物の消化吸収障害がある研究対象者での研究も可能です。

下記のような食品の開発が期待されます。

- ブドウ糖の吸収代謝を変化させる機能性食品

- 消化吸収を低下あるいは酸化亢進させて、ダイエット効果を上げる食品

モデルケース

対象となる研究対象者(例)

20歳~39歳の男性

研究スケジュール(例)

スクリーニングで選択された20名(各群10名)が休止期をはさんだI期・II期(各1日)、クロスオーバー法で研究品(被験品および対照品)を摂取する

検査内容

主要評価項目(例)

13CおよびH2呼気ガス

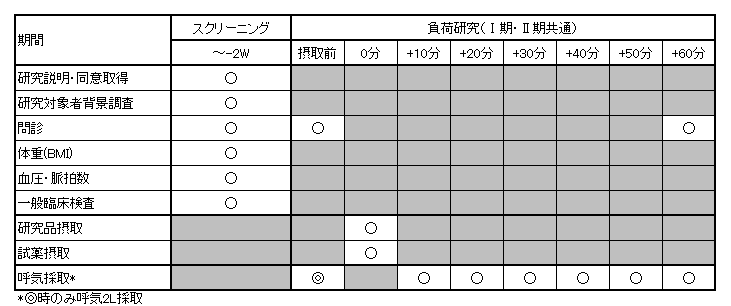

13C-エタノール呼気研究

期待される事項

呼気中13CO2排出が血中アルコール濃度とほぼ一致することを利用し、アルコール代謝を調べることが可能です。

下記のような食品の開発が期待されます。

- アルコール吸収を抑制する機能性食品や、お茶・水等の飲料

- アルコール排出を亢進させる機能性食品

- ウコンなど、二日酔いに効くとされる健康食品

モデルケース

対象となる研究対象者(例)

20歳~39歳の男性

研究スケジュール(例)

スクリーニングで選択された20名(各群10名)が休止期をはさんだI期・II期(各1日)、クロスオーバー法で研究品(被験品および対照品)を摂取する

検査内容(例)

主要評価項目

13CおよびH2呼気ガス

その他の研究

ラットを利用した呼気吸収代謝機能研究の検討も受託が可能です。

業務案内